- 読む文具

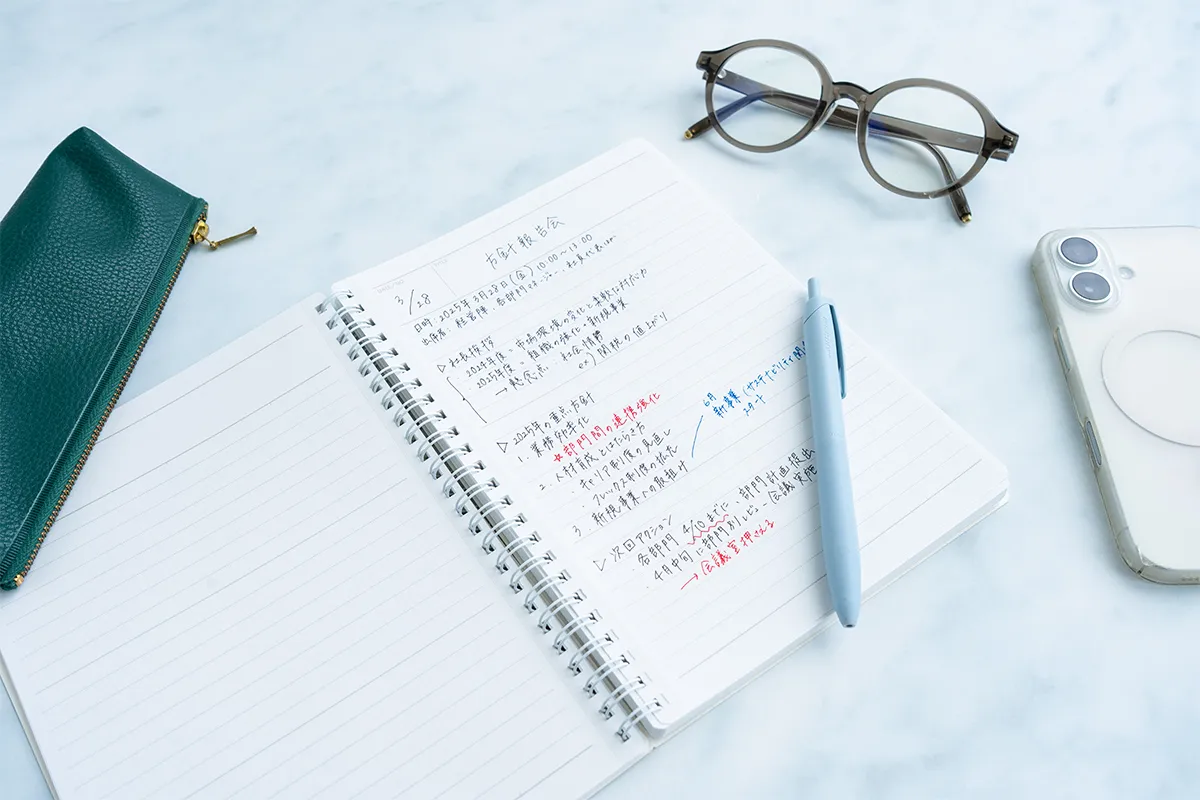

仕事の質を高めるノート術を紹介!ビジネスで使えるノートの書き方とは?

デジタルツールは入力操作に意識を取られてしまい、手書きに比べて「聞く」「考える」といった行動に必要な集中力が低下することがあります。一方、「手を動かして紙に書く」という作業には記憶の定着を促す効果があるため、重要なことは「ノートに手書き」がおすすめです。

●書きながら整理できる

新たな業務に着手する前には、スケジュールや工程、目標や予算などさまざまな情報をもとに、「誰がいつまでになにをやるか」を決めなければなりません。このように、業務開始前には考えるべきことがたくさんあります。話の要点をまとめたり、情報の重要度や優先度をつけたりする際にはノートが役立ちます。現場のレイアウトや図表など、文字だけだとわかりにくい情報をさっと記載できるのも手書きのメリット。視認性が上がり、業務への理解が深まれば、仕事のパフォーマンスは向上します。

●メモを仕事に役立てる

「目の前の仕事から着手する」という進め方では、作業の重複や遅延などのトラブルを招くおそれがあります。「段取り八分(仕事二分)」という言葉がありますが、手元に分かりやすいメモがあれば効率的・計画的に仕事を進められるようになるため、生産性の向上が期待できるでしょう。一度説明を受けたもののよくわからなかった内容や、業務上ではじめて触れた専門用語・社内(部署内)公用語などがあれば、あらためてノートにまとめておくようにしましょう。「自分だけの辞書」としてノートを使えば、調べ物にかかる時間を短縮できます。

●振り返りに便利

ノートに記載したメモが、スキルアップやキャリアアップにつながる可能性もあります。できなかった点から、自身の成長課題を発見できるからです。また、書き留めておいた企画・アイデアから新たなビジネスチャンスを得られる可能性もあるでしょう。メモは「取ること」も重要ですが、「その日のうちに振り返ること」も重要です。ノートはひと月後、半年後、1年後、数年後といつでも見直せるため、自己成長のための振り返りに役立ちます。

ノートにメモを取っている姿は、情報を伝えている相手に「自分の話をしっかり受け取ってもらえている」という印象を与えます。その場でメモを見ながら復唱すれば情報が正確に伝わったことを示せるため、相手に対する安心感や信頼感をより高められるでしょう。

とくに部署異動や転職から間もないタイミングでの上司との対話、初対面の顧客との商談などでは、信頼関係を築くうえでも「ノートにメモ」は有効といえます。

とくに部署異動や転職から間もないタイミングでの上司との対話、初対面の顧客との商談などでは、信頼関係を築くうえでも「ノートにメモ」は有効といえます。

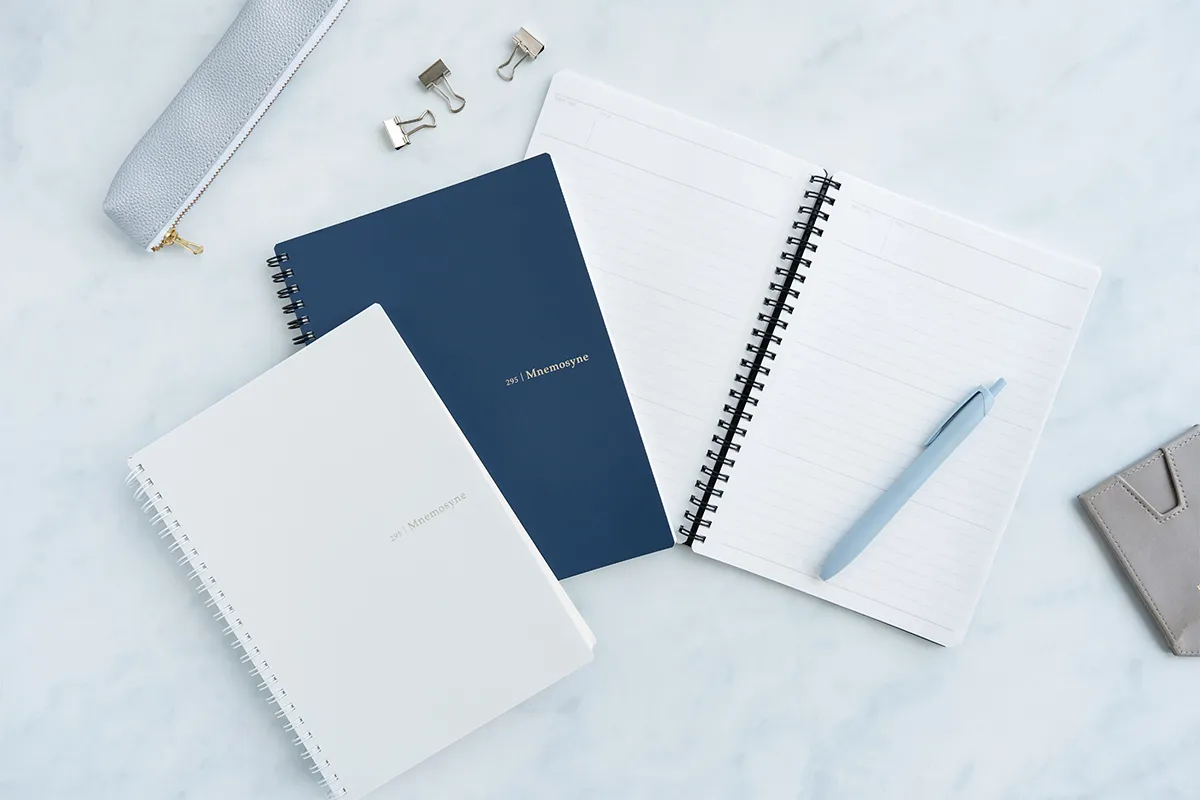

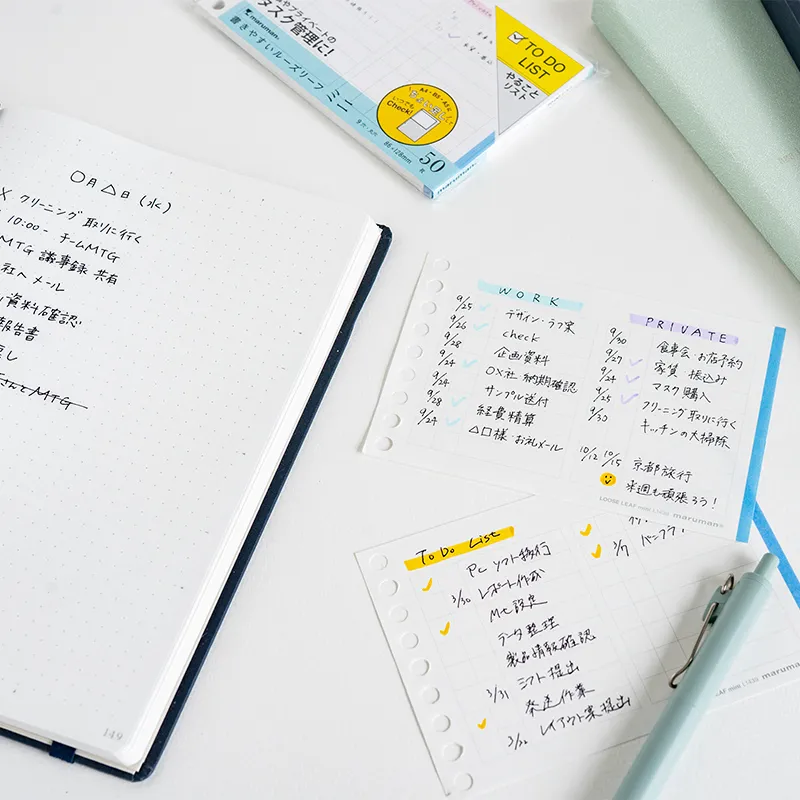

ノートのタイプは大きく「リングノート」「綴じノート」「ルーズリーフ」の3種類に分けられます。それぞれの特徴を確認しておきましょう。

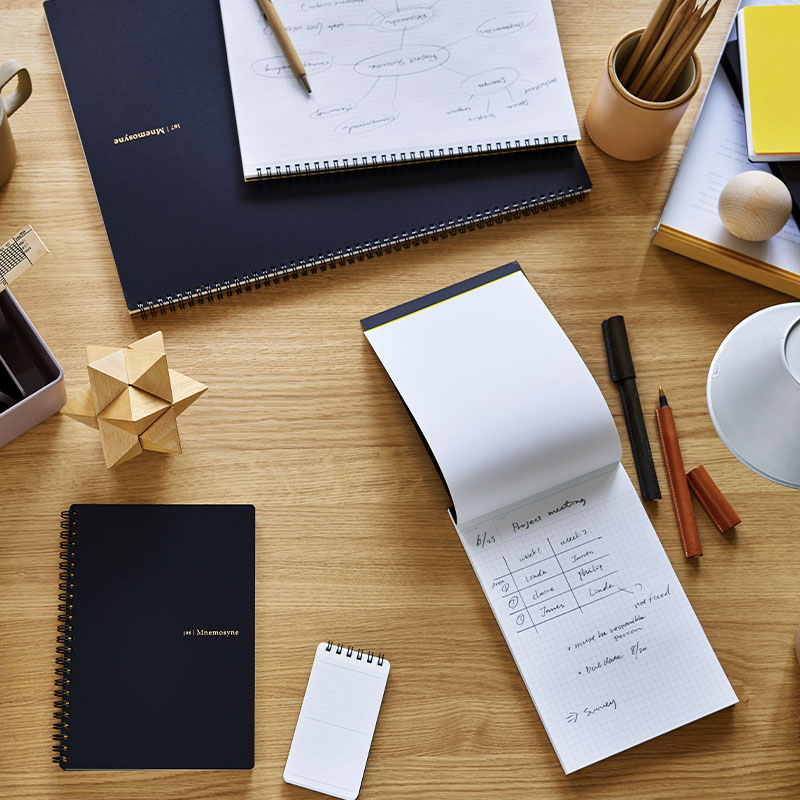

●リングノート

リングで綴じられた ノートです。一般的なノートのほか、手帳やスケッチブックにもリングノートタイプのものが多くあります。片面を折り返しても書く面がフラットになるため、狭い場所でも安定して書けるのがメリットです。●綴じノート

糸や接着剤で綴じられた ノートで、学習ノートなどによく使われているタイプです。見開きで使いやすく、マインドマップやロジックツリーといった大きな図表を描きたいときにも向いています。リングノートでよくある「リングが手に当たって書きにくい」といったこともありません。●ルーズリーフ

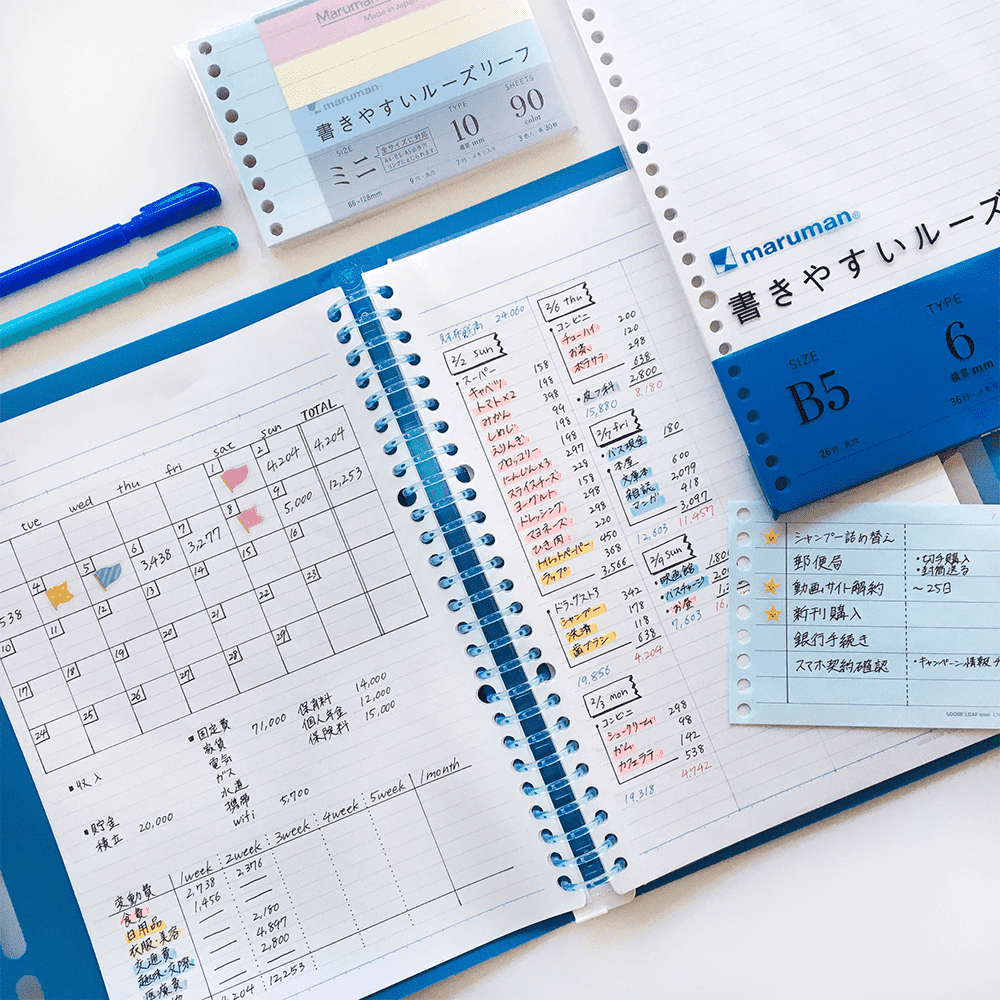

リングノートのように片側に穴の開いたルーズリーフ用紙を指し、専用のバインダーに綴じて活用します。後からページを入れ替えたり追加したりしやすいのがメリット。異なる罫線、異なるサイズのルーズリーフでも同じバインダーへ挟めるため、気分によっていろいろな使い方をしたい方や自分好みにカスタマイズしたい方におすすめです。用途やシーンにもよりますが、持ち運ぶならコンパクトなA5サイズがおすすめ。作業着や制服のポケットなどに入れて携帯したいなら、A7 サイズが使いやすいかもしれません。イラストや図解を多用する場合や、文字を大きく書きたい場合はA5よりもやや大きめのB5サイズを選ぶのも手です。

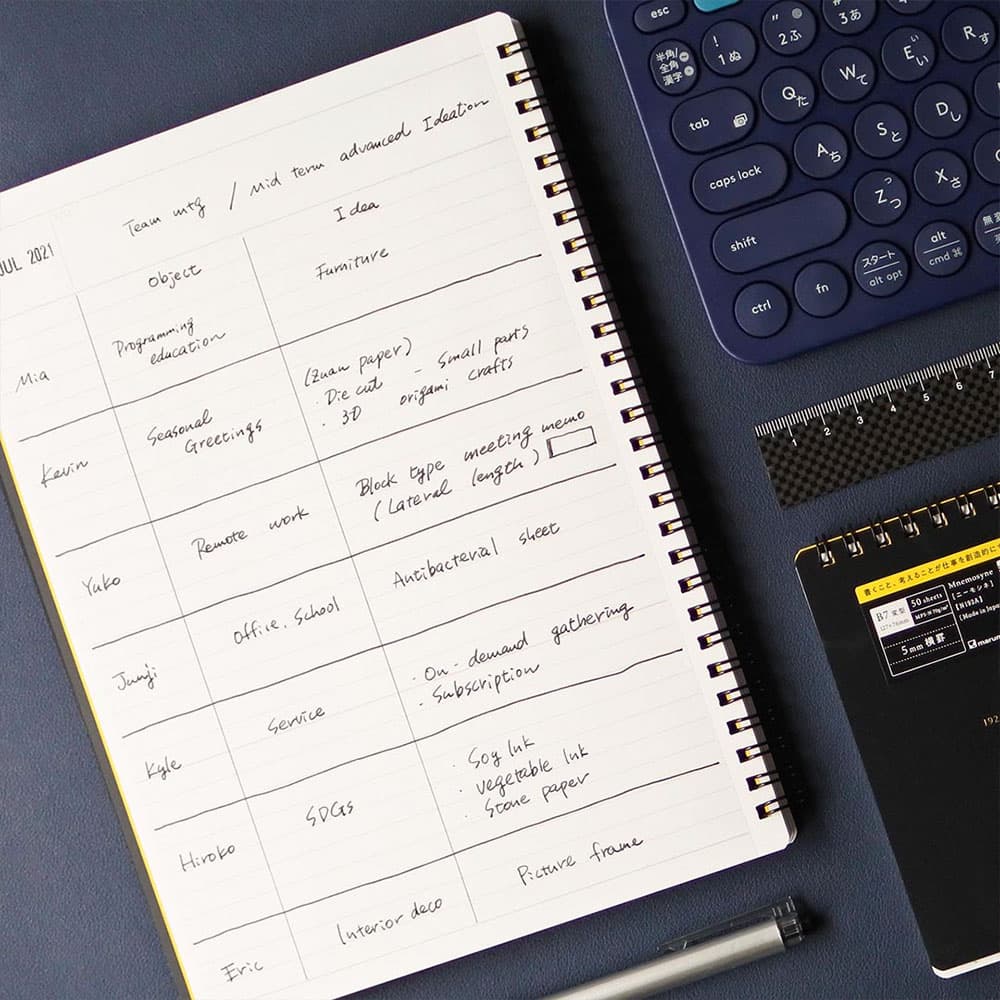

A4サイズのノートは紙面が大きく、見開きで使えばA3サイズになります。そのため、あれこれ書きながらアイデアをまとめたいときに向いています。たとえば、図表を使うフレームワークを書く、中長期のスケジュールをまとめる、複数人のタスクを整理するなどです。

A4サイズのノートは紙面が大きく、見開きで使えばA3サイズになります。そのため、あれこれ書きながらアイデアをまとめたいときに向いています。たとえば、図表を使うフレームワークを書く、中長期のスケジュールをまとめる、複数人のタスクを整理するなどです。

罫線が濃すぎると使い方の自由度が低くなり、コピーを取った際に読みにくくなります。書いた文字を邪魔しないよう、罫線はペンや鉛筆の色よりも薄いものを選びましょう。図形やグラフを書くなら方眼罫やドット罫、イラストをきれいに描きたいなら無地がおすすめです。

ノートの紙質は書き心地を左右し、書き心地は使い勝手に影響するため、どの筆記具でも軽いタッチで書けるなめらかな紙を選ぶとよいでしょう。また、メモを取る環境や筆記具によっては、紙が破れたりインクがページの裏側へにじんだりするおそれがあります。そのためあまり薄すぎず、コシがある丈夫な紙質のノートを選びましょう。

なお、マルマンのノート製品には、あらゆる筆記具と相性のよい国産のオリジナル筆記用紙が使われています。なめらかでありながらほどよい厚みとクッション性がある用紙なので、ペン先の引っかかりやインクのにじみ・裏抜けもほとんどありません。

なお、マルマンのノート製品には、あらゆる筆記具と相性のよい国産のオリジナル筆記用紙が使われています。なめらかでありながらほどよい厚みとクッション性がある用紙なので、ペン先の引っかかりやインクのにじみ・裏抜けもほとんどありません。

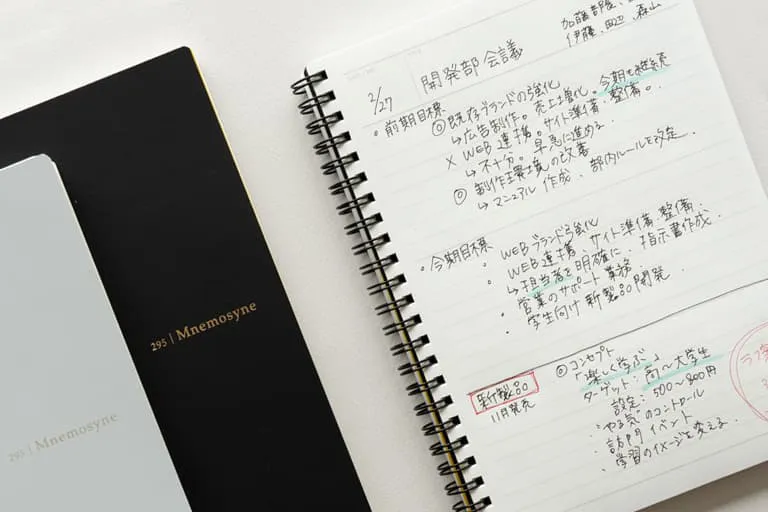

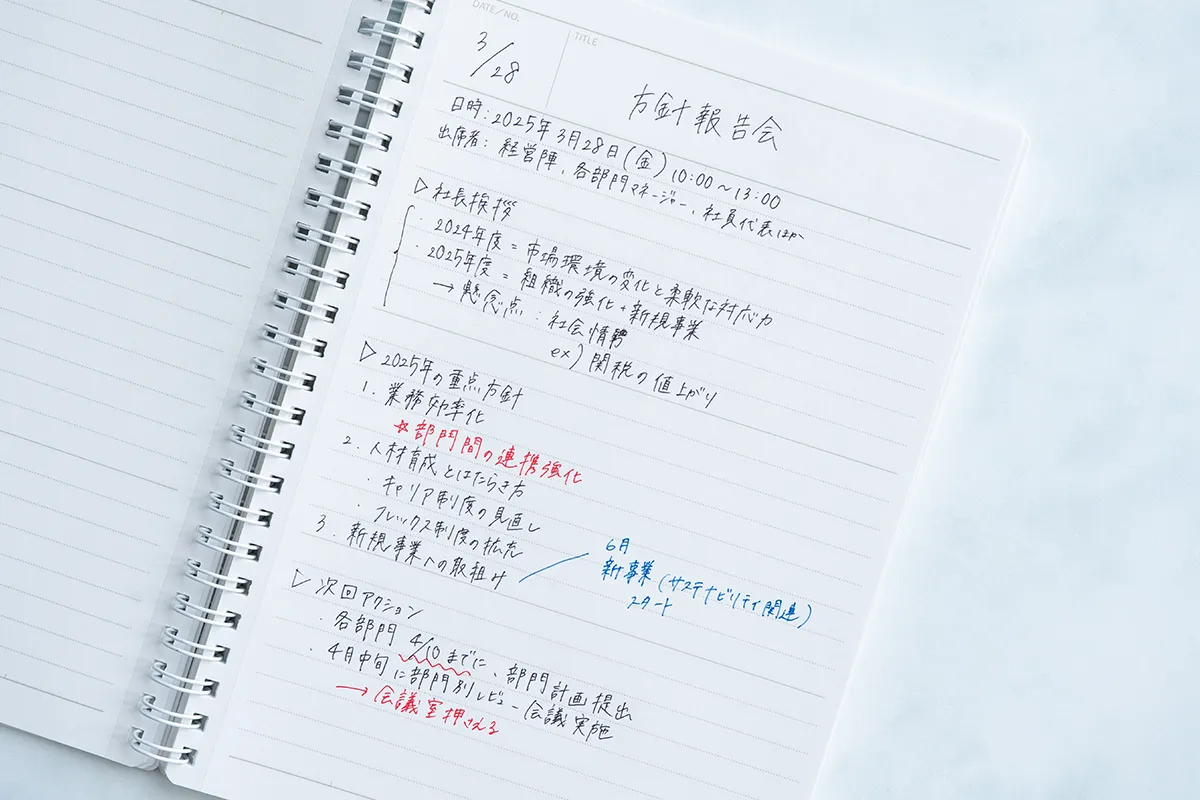

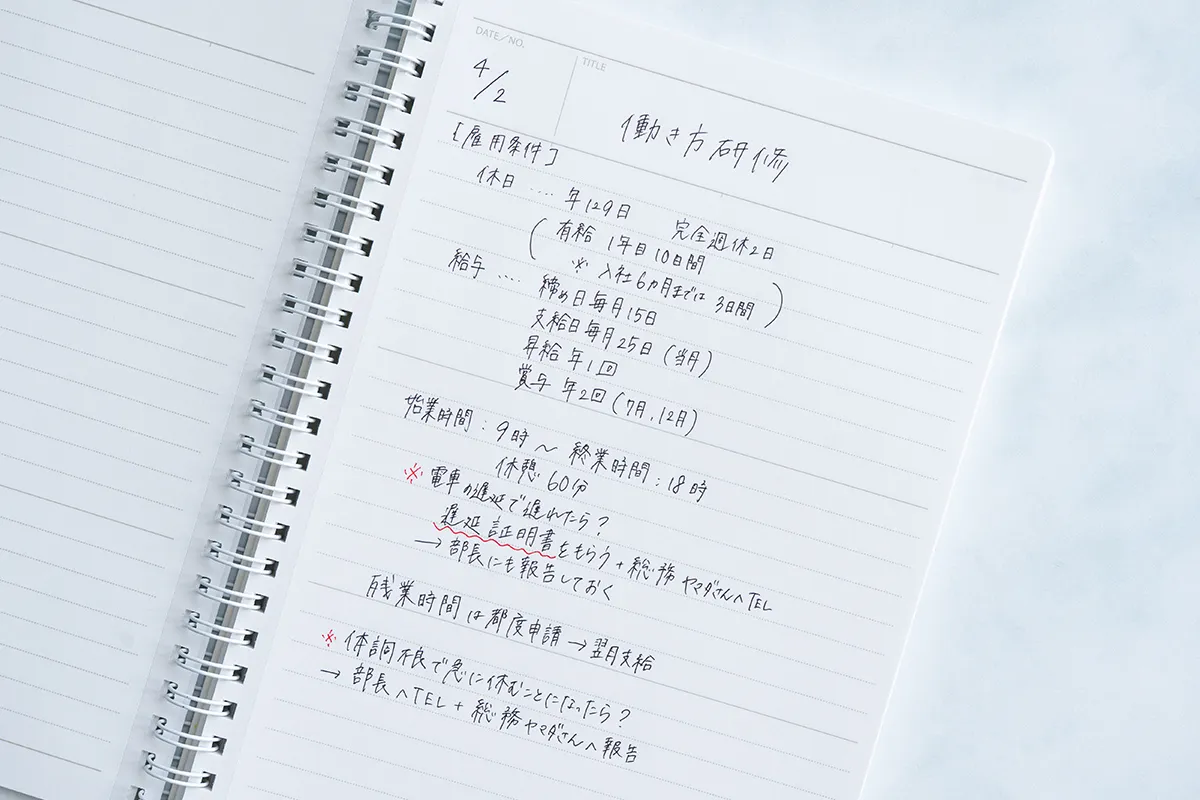

会議や研修の場でメモや議事録などを取っているとき、わからない言葉や内容があると、気になって大切なポイントを聞き逃してしまうことがあります。

不明点は後で確認できるように、メモの取り方を工夫しましょう。たとえば、専門用語や業界用語などはカタカナで書く、よくわからない内容には「?」をつけるなどです。特に人名などの固有名詞は間違うとトラブルにつながるため、確信が持てない箇所はカタカナ表記にして後で調べることが大切です。

メモのスピードが間に合わなくなりそうな場合は、次のような重要ポイントだけでも押さえておきましょう。行の前後左右に余白を設けておくと、後から追記しやすくなります。

・メモを取った日と相手方(会議の場合は参加者)

・会議や研修などの趣旨・目的

・作業の期日・期限・時間

・責任者

・自分の担当・責任範囲

・注意事項・NG事項

・会議や研修などの趣旨・目的

・作業の期日・期限・時間

・責任者

・自分の担当・責任範囲

・注意事項・NG事項

説明された文章をそのまま写していくと、文字ばかりでわかりにくいノートになりがち。振り返りなど後で活用できるビジネスノートにするためにも余白は必要ですので、追記する余地を残しておくようにしましょう。

また、単語、記号、略語を組み合わせると効率的にメモを取れるうえ、パッと見ただけで重要な情報がわかるノートをつくれます。たとえば、次のような単語・記号・略語などをルール化しておくと便利です。

・例:ex

・参考:cf

・重要:★または赤字やマーカー

・疑問:?

・見出し:◆

・なぜならば(理由):∵

・順番:→または数字

・増加:↑

・減少:↓

・よい:◎

・よくない:×や△

・関連:⇔

・参考:cf

・重要:★または赤字やマーカー

・疑問:?

・見出し:◆

・なぜならば(理由):∵

・順番:→または数字

・増加:↑

・減少:↓

・よい:◎

・よくない:×や△

・関連:⇔

ノートは仕事で得た情報をメモし、整理するために欠かせない文具です。「ノートにメモ」をうまく活用すれば、新しい仕事をいち早く覚えたり、会社にとって重要なプロジェクトを成功させたり、といったビジネス成果が期待できます。また、ノート術を身につけると仕事がスムーズに進んでより重要なタスクに時間をかけられるなど、業務効率もアップするでしょう。ビジネスノートの書き方・まとめ方を知って、ぜひ後半戦のビジネスシーンを充実させてください。