- 読む文具

- 更新日: (公開日:)

【数学・理科】中学生の参考になる、“頭がいい人”のノートの取り方

中学生になると、小学生のときに比べて授業で学ぶ内容がかなり高度になっていきます。そのなかでも、とくにレベルが上がるのが数学と理科です。「黒板の内容をしっかりノートに書き写しているのに、小学生の頃のように成績が上がらなくなった……」という中学生は少なくないでしょう。テストでいい点数を取っている“頭がいい人”との差は、もしかしたらノートの取り方にあるかもしれません。

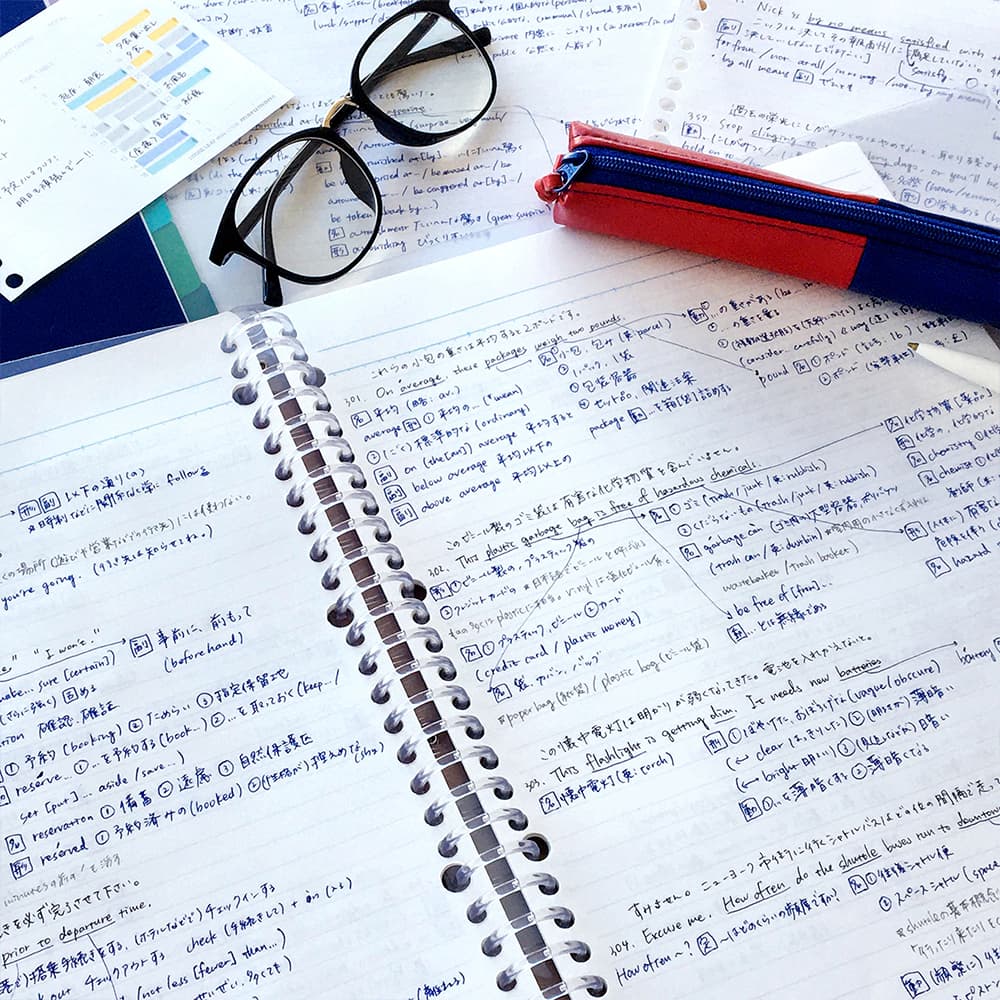

実際、最難関とされる受験で合格を勝ち取った東大生は、ノートの取り方にさまざまな工夫をとり入れています。たとえば、ノートは「自習用」「演習用」「暗記用」という3冊を使い分け、それぞれのノートに書き込むときも「余白を多めに取って後で書き込めるようにしておく」「使用するペン色のルールを決めておく」といったさまざまな工夫をこらしています。

教科や授業内容によって、適したノートの取り方は異なります。ノートのまとめ方、使い方のコツを押さえておけば、苦手な教科でも復習しやすく忘れにくいノートをつくることが可能です。この記事では、数学と理科の理系教科に特化した「頭のいい人のノートの取り方」やそのコツ、効果的なノートのまとめ方などをご紹介します。

教科にかかわらず、ノートを取る主な目的は「情報の整理」「理解力の向上」「復習時の活用」の3点です。なかでも数学や理科は情報量が多く、反復学習が欠かせません。そのため、数学や理科のノートでもっとも重要な目的は「復習時の活用」といえます。

数学や理科における「いいノート」とは、「復習しやすいノート」と定義できるでしょう。いいノートの取り方・まとめ方・使い方の基本的なポイントについては過去記事で解説していますので、あわせてチェックしてみてください。

【国語編・英語編】中学生の成績アップにつながるノートの書き方とは ?

数学や理科における「いいノート」とは、「復習しやすいノート」と定義できるでしょう。いいノートの取り方・まとめ方・使い方の基本的なポイントについては過去記事で解説していますので、あわせてチェックしてみてください。

【国語編・英語編】中学生の成績アップにつながるノートの書き方とは ?

文系教科と理系教科は授業内容に明確な違いがあり、ノートの取り方におけるポイントも異なります。また、ノートを取る目的が変われば、適した書式や記載内容も変わるもの。理系教科には「図表や数式など文章以外の情報が多い」という特徴もあるため、この点もノートを取る際に考慮する必要があります。

まずは、理系教科の授業ノートを取る目的を確認しましょう。大きく分けると、目的は次の3点です。

「1」の目的でノートを取る際は、記録した情報が見やすく、理解しやすいことが重要です。数学や理科の授業では公式や解説用の絵図が多く登場し、これらをノートに書く機会も多くなります。高校生レベルの数学や理科(物理や化学)になるとさらに多くの公式が出てくるため、中学生のうちから「1」を重視したノートの取り方を身につけておきたいところです。

また、理系教科では記憶に定着させるために例題や類題などを反復して解くことが多く、「2」の目的でもノートを取ります。とくに、数学の授業は「板書で問題を出されて自分のノートで解く」という時間が少なくないため、「2」を目的としたノートづくりも欠かせません。

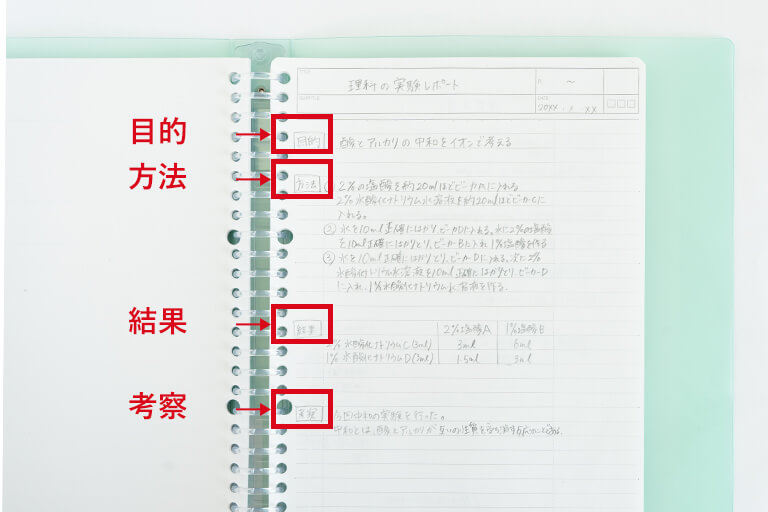

そして「3」は、ある内容でつまずくと、その先を理解できなくなることが多い理系教科でとくに重要なポイントです。その日の疑問はできるだけその日のうちに解決していかないと、いつの間にか「なにがわからないかがわからない……」という状況に陥りかねません。単元ごとに、自分の苦手なポイントやテストなどで間違えた箇所などをまとめておくと理解度が高まるでしょう。

まずは、理系教科の授業ノートを取る目的を確認しましょう。大きく分けると、目的は次の3点です。

1.授業の板書などの記録用

2.問題演習などのアウトプット用

3.まとめノートなどのインプット用

2.問題演習などのアウトプット用

3.まとめノートなどのインプット用

「1」の目的でノートを取る際は、記録した情報が見やすく、理解しやすいことが重要です。数学や理科の授業では公式や解説用の絵図が多く登場し、これらをノートに書く機会も多くなります。高校生レベルの数学や理科(物理や化学)になるとさらに多くの公式が出てくるため、中学生のうちから「1」を重視したノートの取り方を身につけておきたいところです。

また、理系教科では記憶に定着させるために例題や類題などを反復して解くことが多く、「2」の目的でもノートを取ります。とくに、数学の授業は「板書で問題を出されて自分のノートで解く」という時間が少なくないため、「2」を目的としたノートづくりも欠かせません。

そして「3」は、ある内容でつまずくと、その先を理解できなくなることが多い理系教科でとくに重要なポイントです。その日の疑問はできるだけその日のうちに解決していかないと、いつの間にか「なにがわからないかがわからない……」という状況に陥りかねません。単元ごとに、自分の苦手なポイントやテストなどで間違えた箇所などをまとめておくと理解度が高まるでしょう。

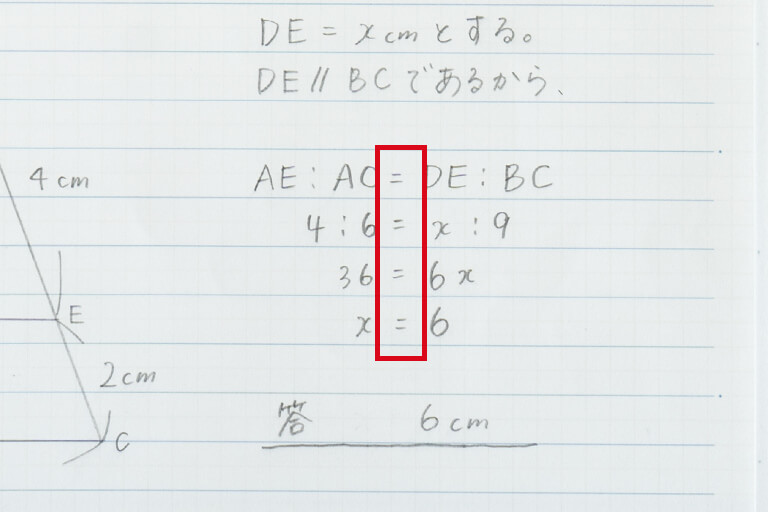

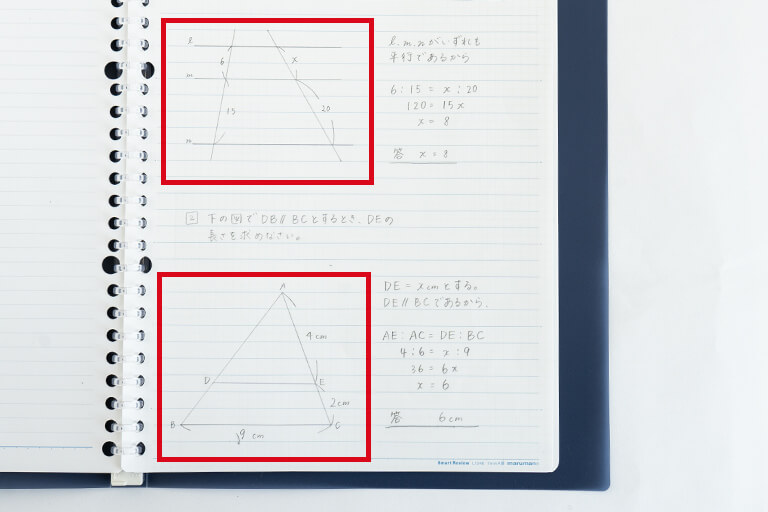

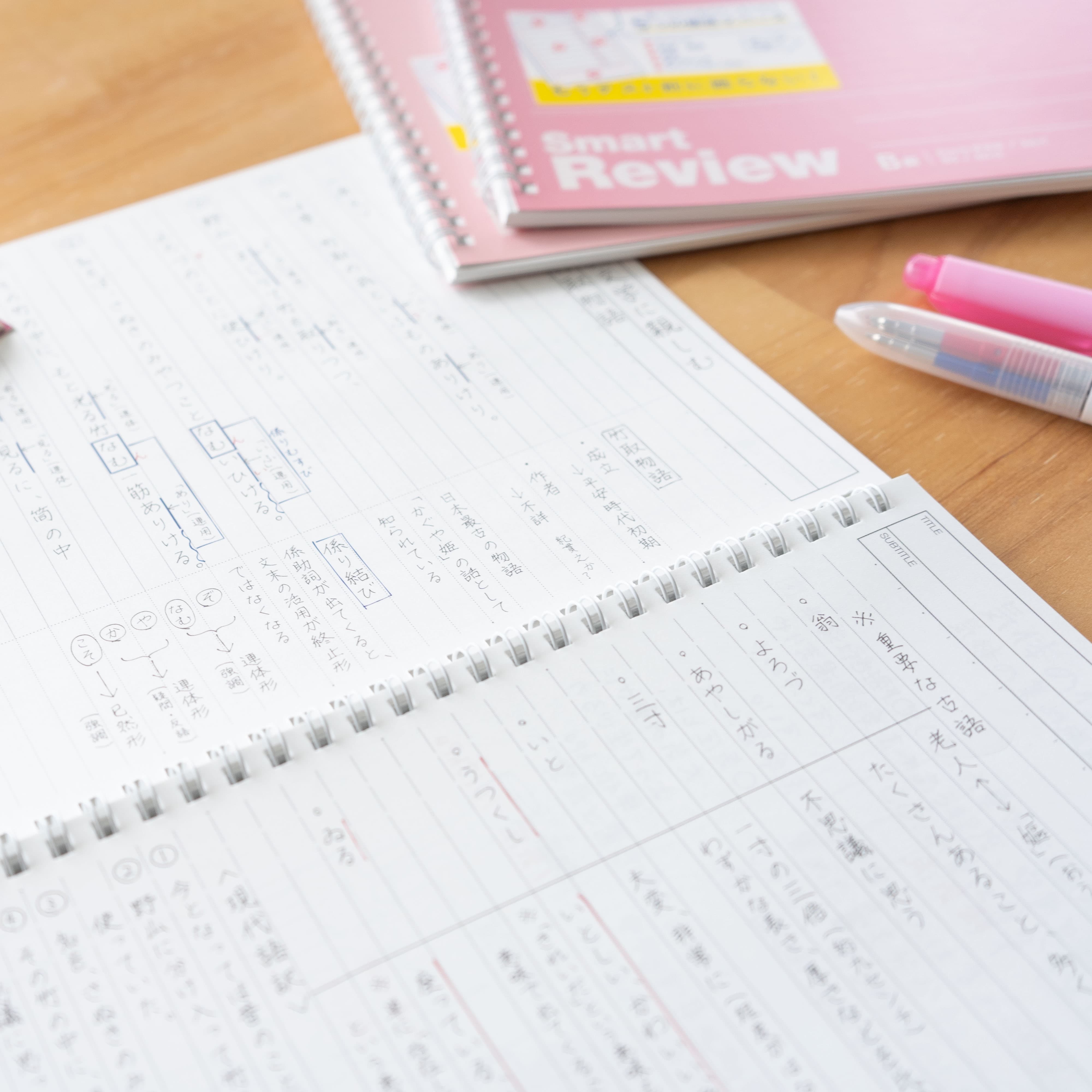

数学の授業では問題の解答を書き写すだけでなく、その過程を記録してあとから見直せる状態にすることがポイントです。すべての問題について先生が解説を板書してくれるわけではないので、自分の理解に必要な情報をノートに書き加えなければなりません。

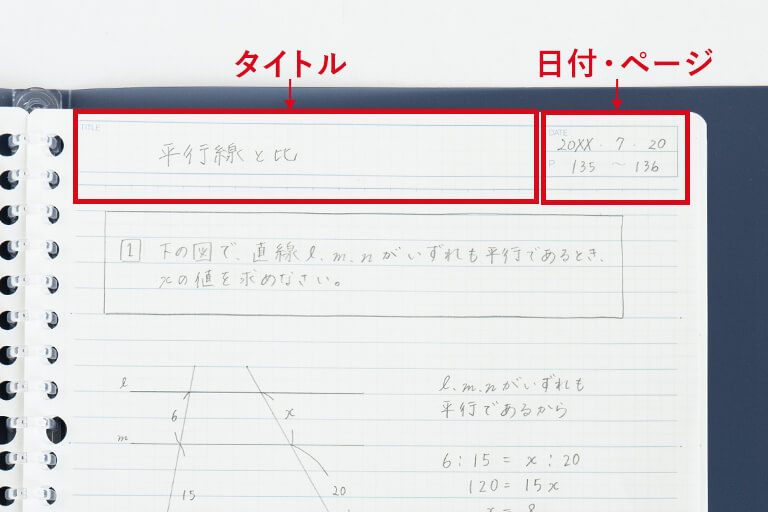

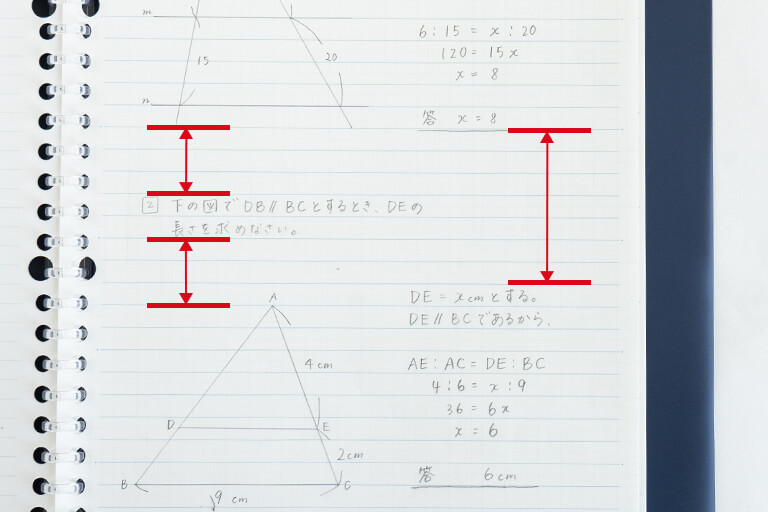

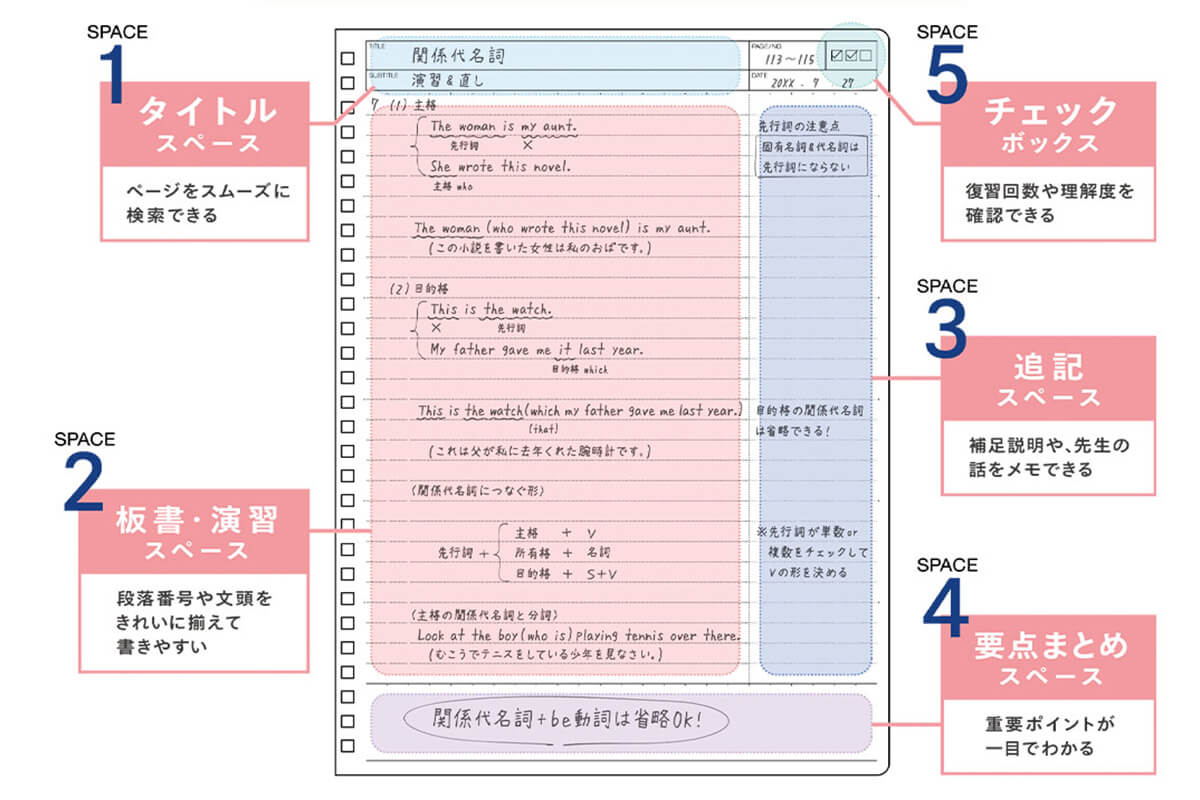

数学のノートづくりでは、板書や問題文・図、解答などの近くに専用のスペースを確保し、それぞれのスペースで記録すべき情報を整理しましょう。

数学のノートづくりでは、板書や問題文・図、解答などの近くに専用のスペースを確保し、それぞれのスペースで記録すべき情報を整理しましょう。

文章よりも数式や図形などが多く、図形などはとくにスペースを要します。余白を設けたり、用途に合わせて書き方を統一したりすると、すっきりと見やすいノートになるでしょう。検索性を高めることも、「復習しやすいノート」の条件です。

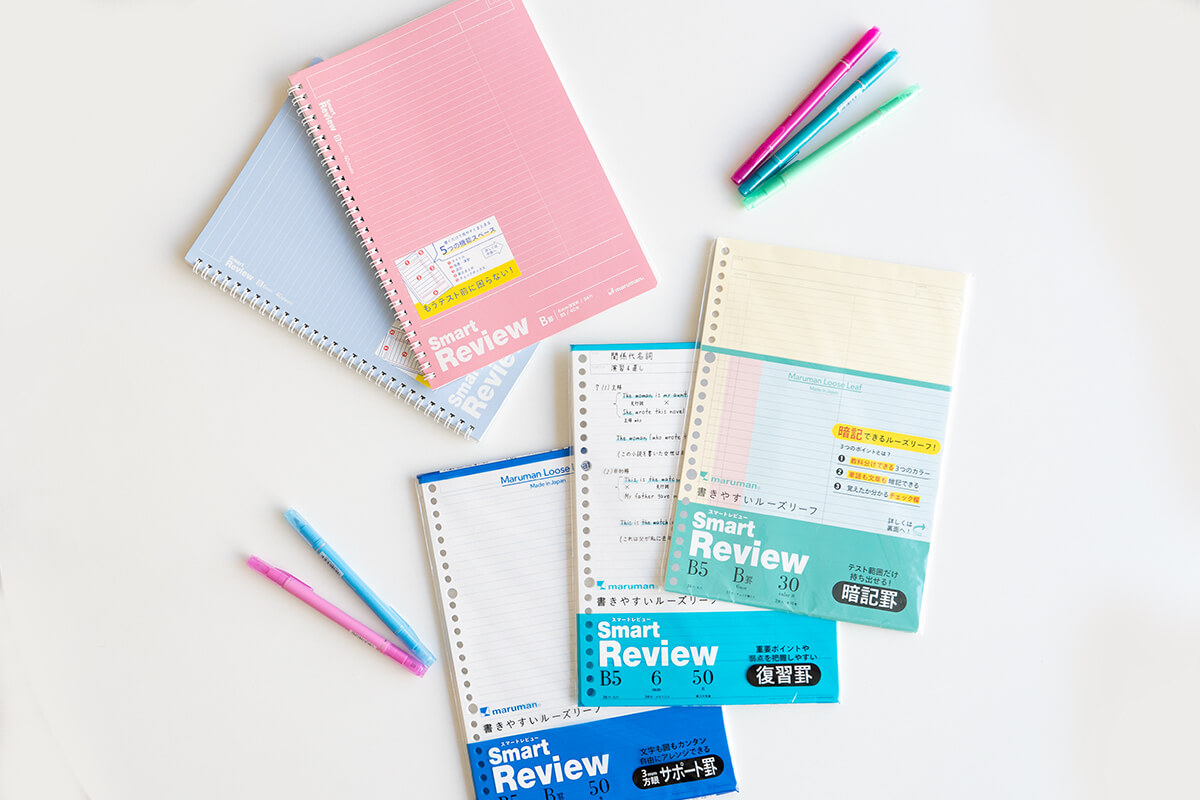

●復習用・演習用など複数のノートを使い分ける

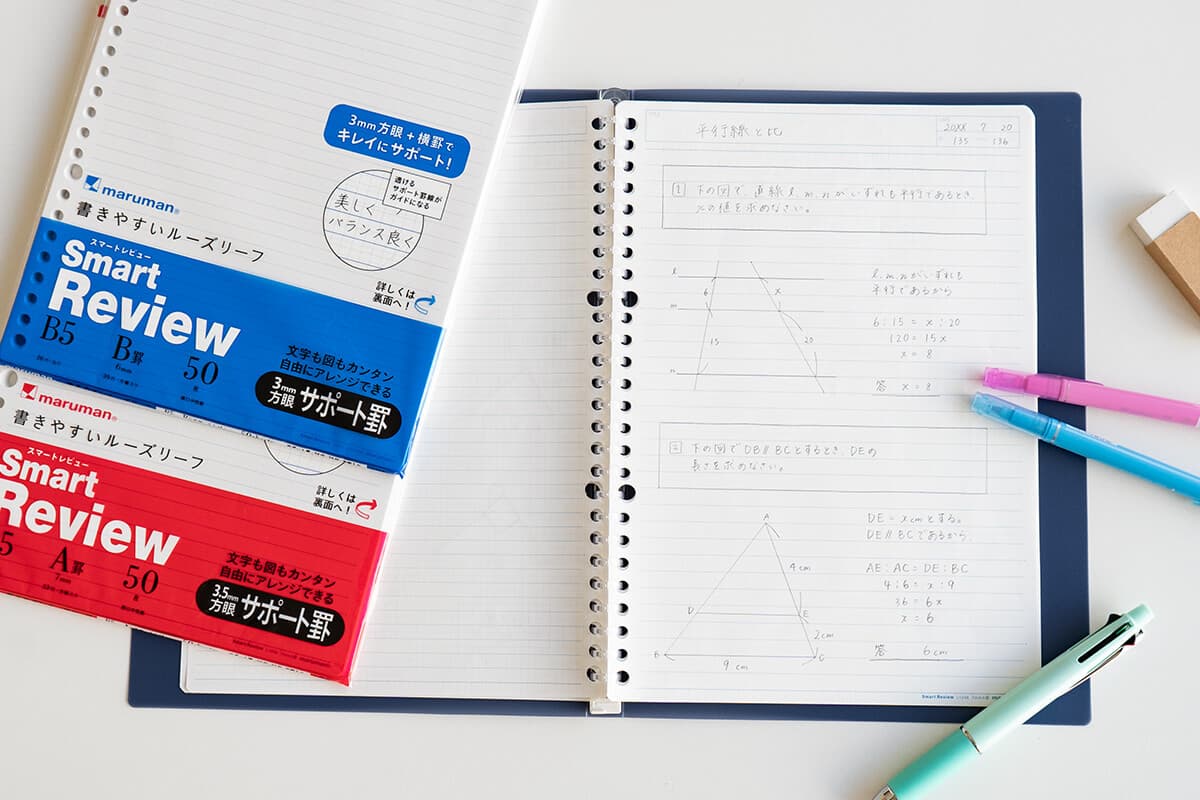

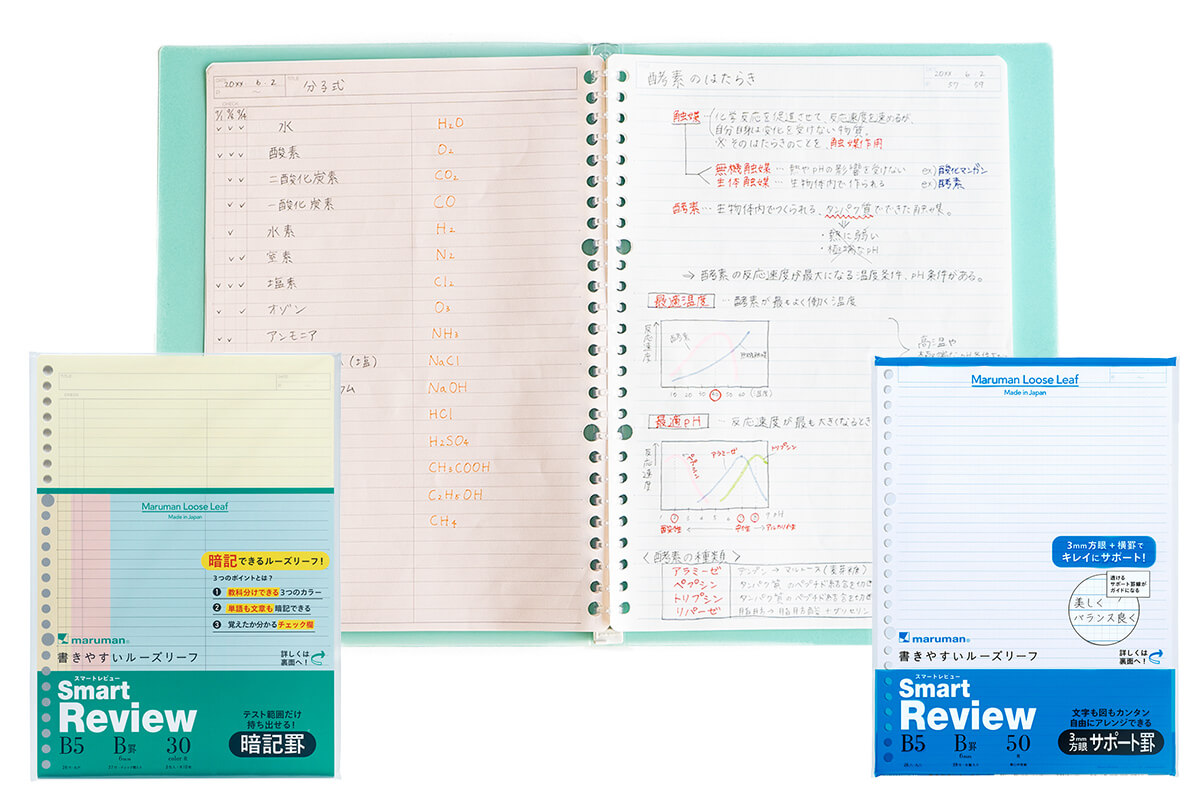

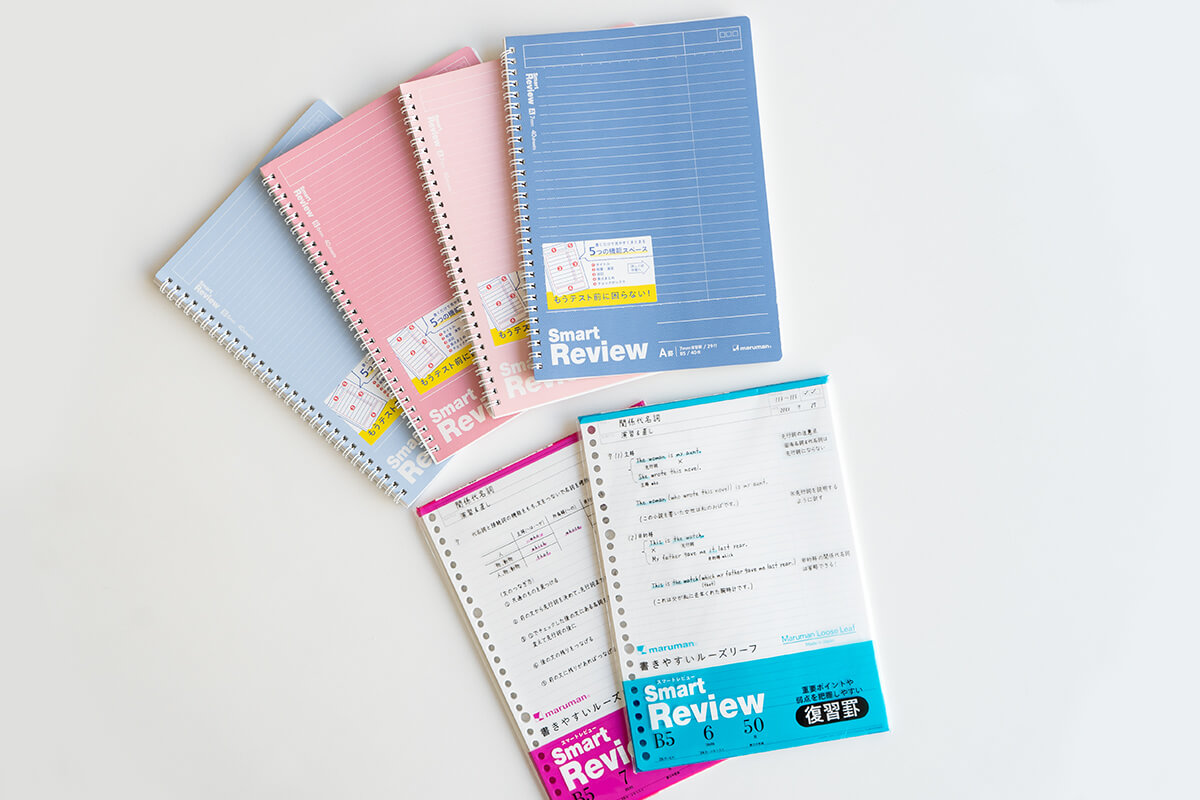

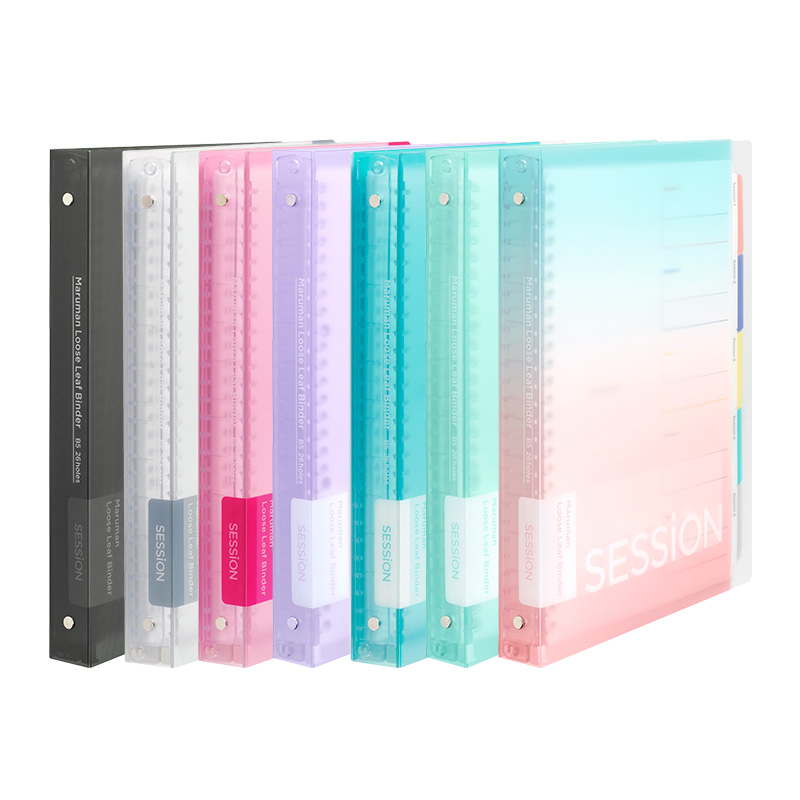

数学のノートに記録すべき情報は多岐にわたるため、一冊で網羅しようとすると情報の整理が困難になってしまいます。復習用や演習用などの複数のノートを用意し、それぞれの内容に合った書き方で統一すれば、見返しやすいノートをつくれます。たとえば、演習用のノートは問題と解答を書くスペースを分け、解答スペースのほうを大きく取るといった書き方が有効です。また、電車やバスのなかでも開きやすいミニサイズのバインダーとルーズリーフを用意し、繰り返し解ける問題集として活用するのもよいでしょう。振り返る際にどこで間違えたか、何度間違えたかをチェックしやすく、苦手の克服につながります。

●きれいに書くことにこだわらない

数学では授業中に多くの問題を解くため、スピーディに書くことが求められます。この際、上手に書くことにこだわり過ぎて、重要なことを聞き逃さないように注意しましょう。自分が後から見てわかれば、少しくらい雑に書いてもOKです。理科の内容(単元)には大きく、生物や地学などの「暗記もの」と物理や化学などの「理解もの」があります。それぞれでノートを使い分けるとよいでしょう。「理解もの」では、数学のノートの取り方が参考になります。

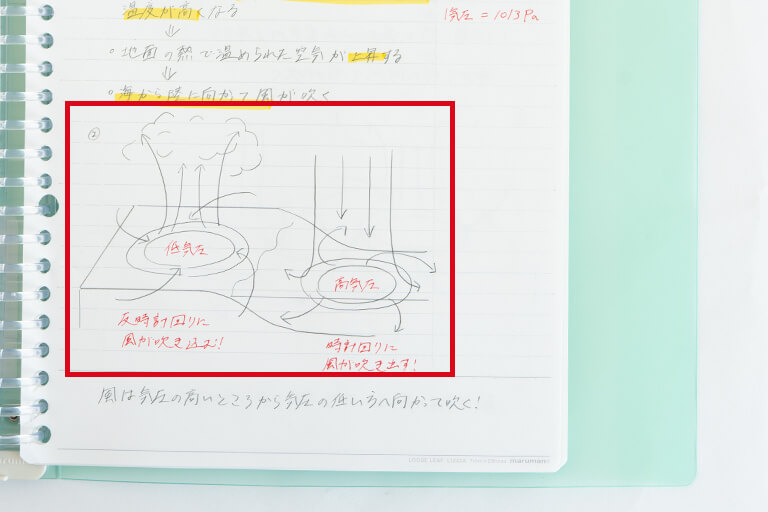

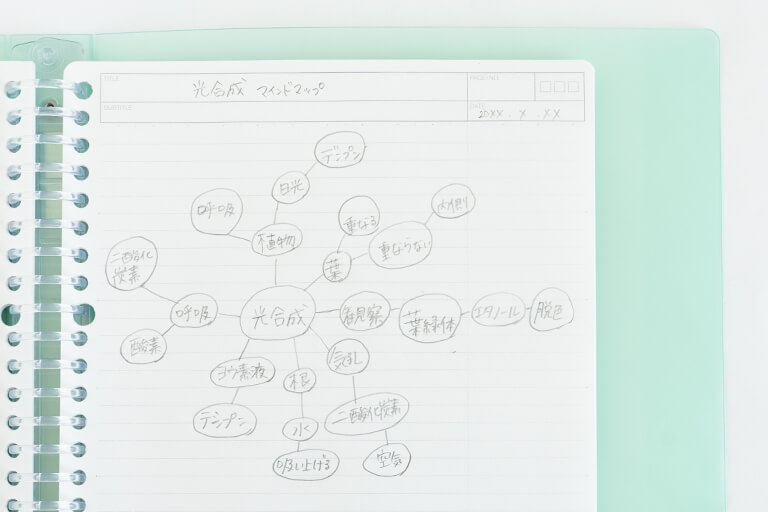

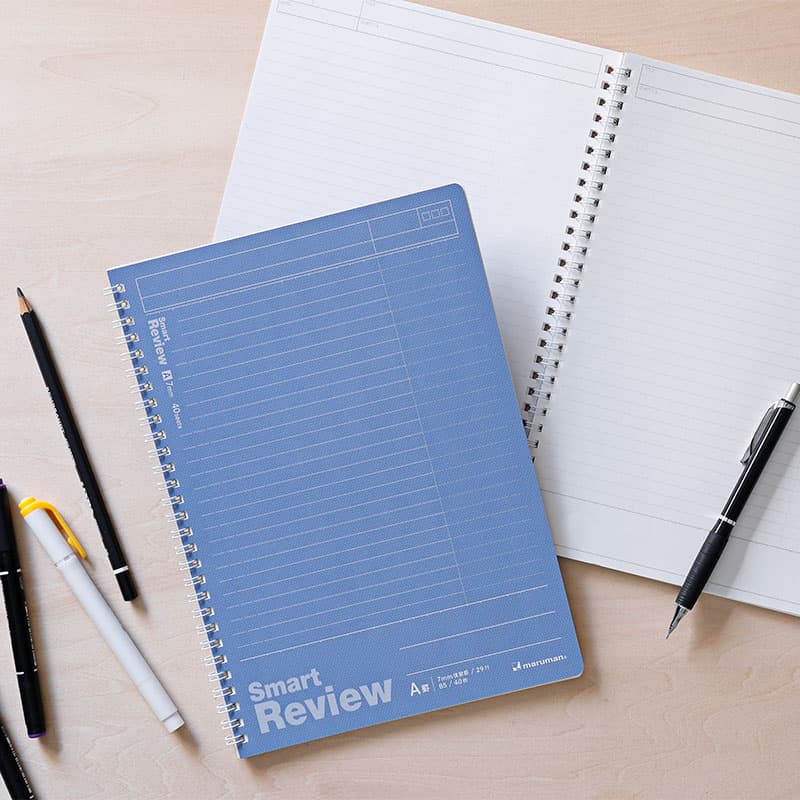

また、これらとは別に「まとめ用のノート」を用意しておくと情報を整理しやすくなります。理科のノートでも日付やタイトル、ページ数を書くことは基本中の基本。数学と同様、数式や図解・イラストを描くことも多くあるため、方眼やドット入りのノートも便利です。

また、これらとは別に「まとめ用のノート」を用意しておくと情報を整理しやすくなります。理科のノートでも日付やタイトル、ページ数を書くことは基本中の基本。数学と同様、数式や図解・イラストを描くことも多くあるため、方眼やドット入りのノートも便利です。

理科でも図や絵を描くスペースを十分に取り、あとから書き足せるように余白を設けておくことが大切です。

●図やグラフはコピーするのもあり

複雑な図表やグラフなどは、手書きにこだわらずコピーしたものを貼るのもひとつの方法です。臨機応変に時間を節約して学習の効率化を図りましょう。ノートの取り方によっては、学習成果を下げてしまうことも……。ここでは、「やってはいけないノートの取り方」をご紹介します。志望校の合格を勝ち取るために、ノートの取り方を見直してみましょう。

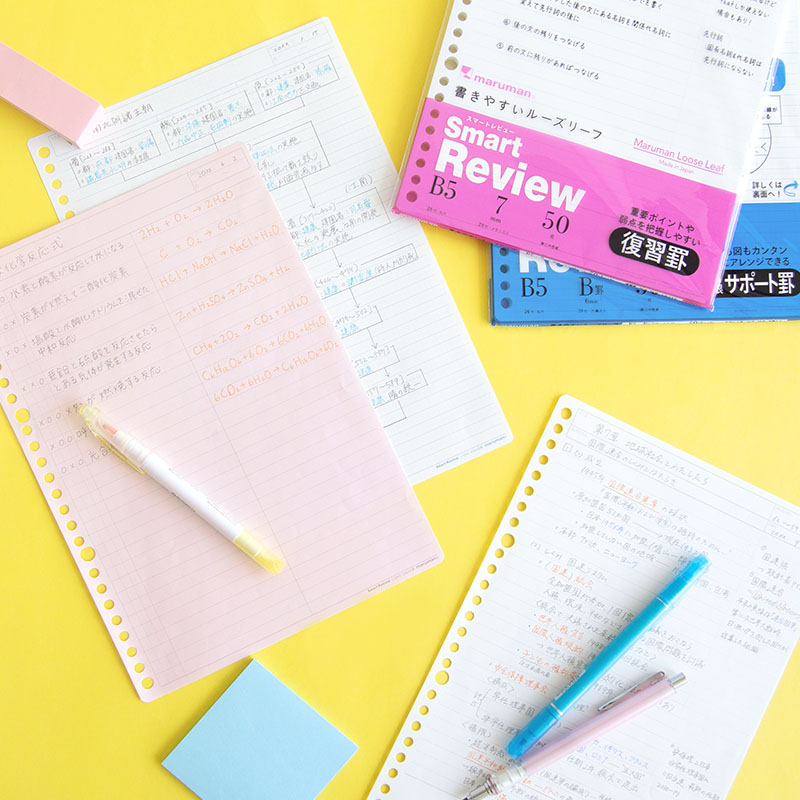

使用するペンの色は2〜3色に抑え、以下のように役割を統一すると効果的です。

・赤、オレンジ、ピンクなど暗記シートで消える色:暗記する事柄

・青、緑、紫など暗記シートで消えない色:重要事項や、暗記する事柄の説明など

・黒:上記以外の事柄

なお、このような「ペン色の役割ルール」は、多くの東大生が取り入れています。

●教科によってペン色の役割を変えてしまう

ペンはそれぞれの色に役割を決めて、すべての教科で統一することが大切です。たとえば「気分によってペン色を変える」「教科によって色の役割が違う」といった書き方は避けましょう。ノートを見返したときに重要ポイントがわかりづらくなり、学習の効率が下がる恐れがあります。使用するペンの色は2〜3色に抑え、以下のように役割を統一すると効果的です。

・赤、オレンジ、ピンクなど暗記シートで消える色:暗記する事柄

・青、緑、紫など暗記シートで消えない色:重要事項や、暗記する事柄の説明など

・黒:上記以外の事柄

なお、このような「ペン色の役割ルール」は、多くの東大生が取り入れています。

●間違った回答や考察を消して書き直す

間違いを消してしまうと、復習するときに「自分が理解していない部分がどこなのか」「以前なぜ間違えたのか」がわからなくなってしまいます。問題への理解を深めて同じ間違いを繰り返さないためにも、誤答はそのまま残しておきましょう。東大生も間違った回答は消さずに、復習の材料として活用している傾向にあります。ノートの取り方・まとめ方を工夫すると復習や理解度のチェックがしやすくなり、結果として成績アップが期待できるでしょう。さらに勉強の効率を上げたいという方には、「まとめやすいノート」を使うのもおすすめです。

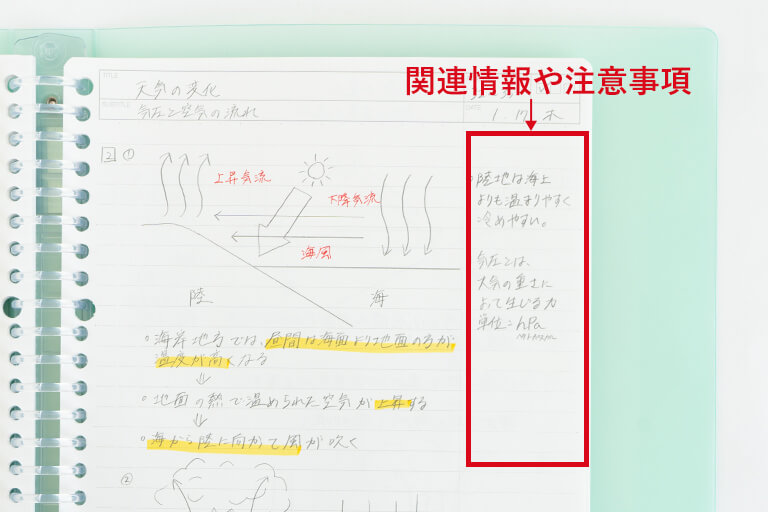

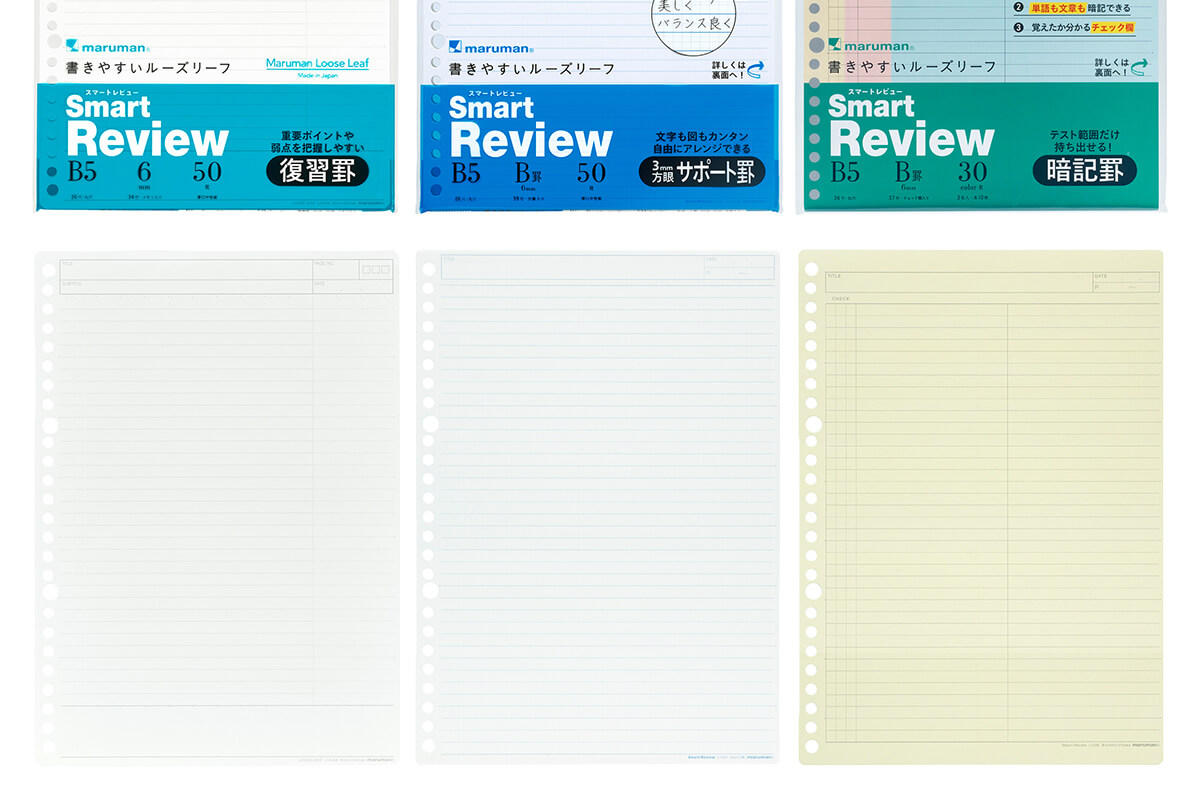

数学や理科に限らず、すべての教科で「情報が整理され、わかりやすいこと」はノートを取る際の重要なポイントです。とりわけ「暗記もの」と「理解もの」の両方の内容が含まれる理系教科では書くべき情報も多く、それらを効率的に整理しなければなりません。

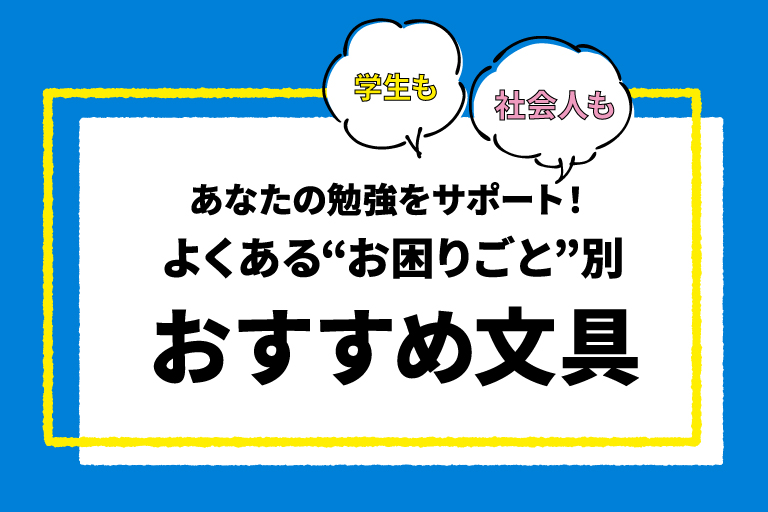

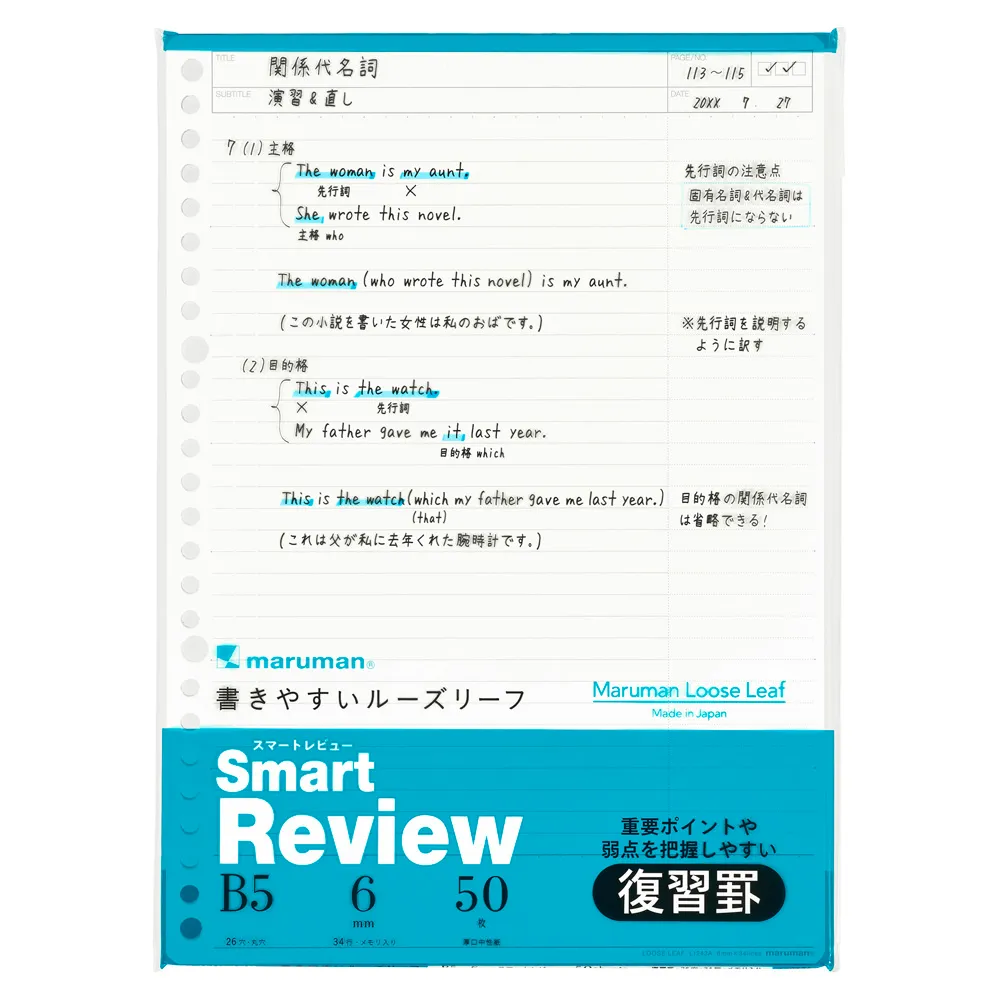

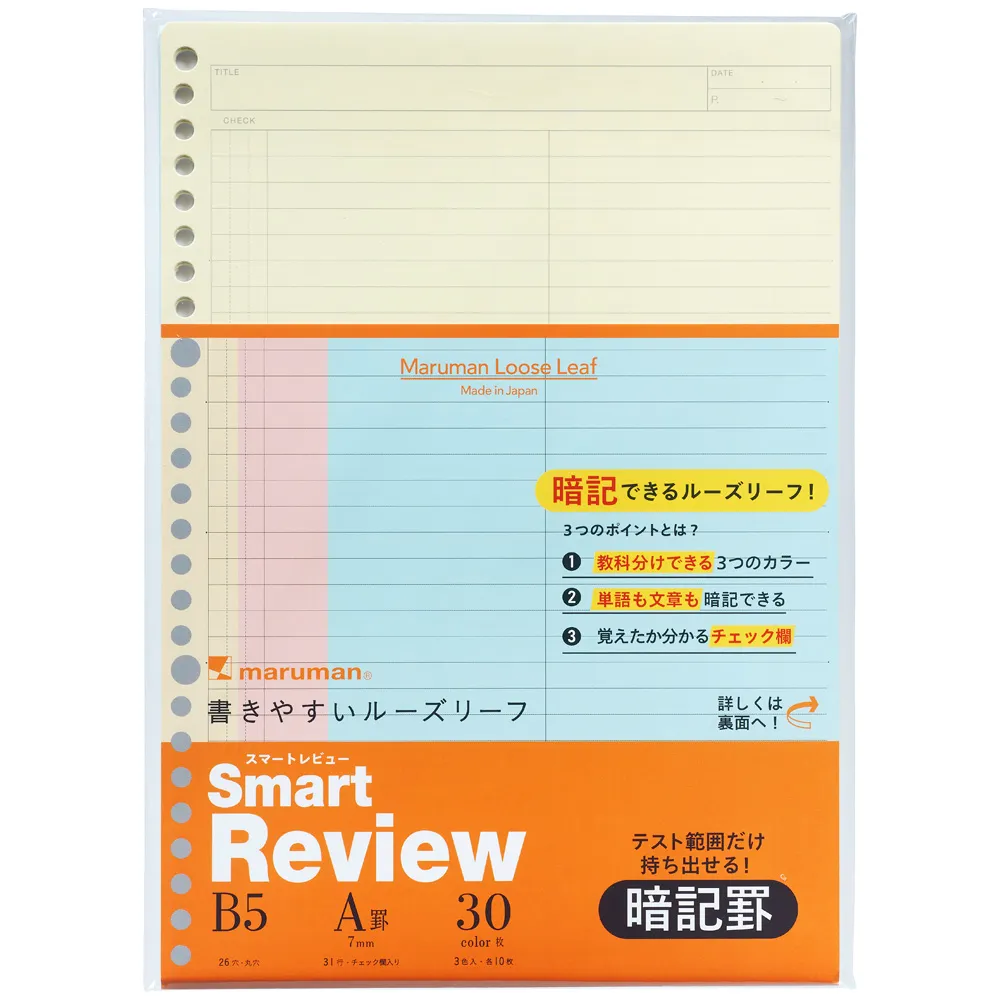

そこで、活用したいのが「復習用のノート」。まとめに適した項目やスペースなどが用意されているノートを使えば、自分でページの書式を整える手間が減り、短時間で見やすいノートをつくれるようになります。

中学生にもなると、テストでいい点数を取れる“頭がいい人”はノートの取り方も工夫しています。東大生も実践している「暗記ノート」「理解ノート」「ペン色のルール」などは、ぜひ中学生のうちから取り入れたいところ。テーマごとにポイントをわかりやすく整理できていれば、テスト前に効率よく復習でき、成績アップにもつながるでしょう。『スマートレビュー』シリーズを使って、今よりもさらに勉強効率を高めてみませんか?